飛騨山岳渓流遠征の可能性 逢 vs 遭

「秋鱒に逢える可能性、熊に遭ってしまう可能性、いったい、どちらが高いだろう?」

これまで東北と、関東甲信越、主にヤマメの渓流をメインに釣りをしてきた僕(編集部)にとって、岐阜県への遠征は初めてのこと。

狙っているのは、ランドロック・サツキマス系の個体。

本格的なアマゴ圏での釣りは、ただそれだけで、何だか勝手が違うような気がするし、何だかスゴイ魚達が、たくさん潜んでいそうな気もするし、要するに、「想像できない何かが起きるのではないか?」とういうような、漠然とした期待と緊張が、ないまぜになっている自分を感じていました。

今年こそ真っ赤な秋鱒に逢うことができるのではないか?などと思ってみたり、それから、そう、真っ黒い、アイツ。

絶対に今回は遭遇してしまうような予感がしたり。。

今年の秋は、熊の被害を耳にしない日がないくらい、とにかく報道量が多いから、そのことも「この予感」に大きな影響を与えているのは間違いないのだけれど、実はそれだけのことでもなくて、実際の話として、今回、僕が目を付けた流域に位置する集落では、毎日のように熊の目撃があるとの情報を得ていました。

ただ、あまりに日常すぎて、いちいち目撃報告などが、なされているわけでもないらしく、岐阜県が公開している「クマ出没情報マップ」を見てみても、この一帯での熊の出没は過去1ヶ月で4件程度しか表示されてはいないのが実情でした。

対して、多くの観光名所を抱える「高山市」の市街地などは、「熊だらけ」で、まるで、デンジャー・ゾーンの如く。

人を恐れないような個体がいるとか、人と獣の生活圏が重なり始めているとか、以前にもまして問題は大きくなってきていると感じるものの、ある意味、熊の目撃の多さは、人の多さの写し鏡という一面もありそうです。

森林率81パーセント、つまり、県内の81パーセントが森林地帯であるという岐阜県は、高知県に次ぐ全国第2位の森林県。(R4年調べ)

熊は「いて当然」の動物だということが良くわかるわけです。

秋鱒だって「いて当然」だとは思うのですが、問題は全くと言っていいほど、「秋じゃない。」ということ。

標高1000メートル超えのエリアに、少しでも早い秋の訪れを期待して、今回の釣り場を選定していました。

熊に遭わないために

【熊鈴、ホイッスル、熊撃退スプレー】

▲ いつも使用している3点セットです。

そして、ここからは、アイテム追加でレベルアップな件!

今回は、念には念を入れることにしました。

【熊おどし】

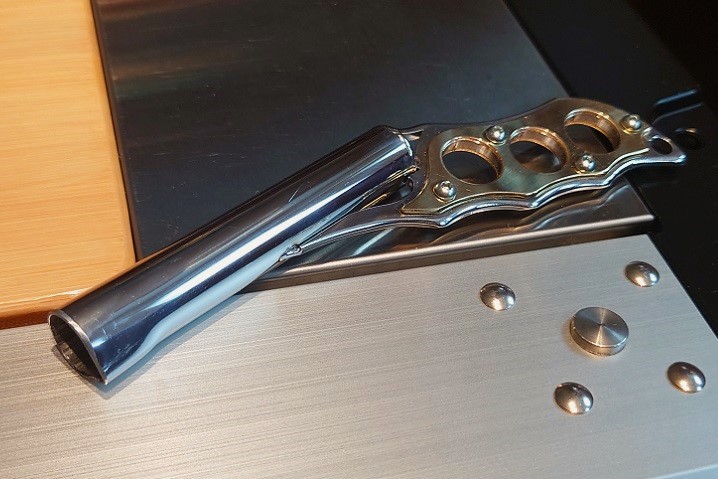

「飛騨の熊には飛騨の職人技で!」ということで、少し自慢の、「熊おどし」です。

岐阜県は池田町、「吉田鉄工所」の社長さんに、「今回の釣行に間に合わせてほしい」と、ご無理を言って仕上げていただきました。

「熊おどし」は、その筒中に「爆竹」をセット、着火することで爆音を轟かせ、人と熊との接近遭遇というアクシデントを未然に防ぐための道具です。

但し、音が大きいのはいいのですが、熊鈴や、ラジオなどのように、オートマティックに音を発してくれるわけではなく、当然ですが、能動的に都度、爆竹1本ごとに着火して使用する必要があるわけで、ともすると、僕らは釣りに夢中になるあまり、こうした作業を怠ってしまいがちです。

でも、どうでしょう、この「道具としてのカッコ良さ」。

ステンレス・スチールとブラスのコンビネーションは、今はまだ “ピッカピカ”でも、そのうちに、ブラスが鈍く、くすんだ発色を見せ出すと、きっと更にカッコイイ。。

重からず、軽からず、重量バランスも良好です。

フォルスターから、こいつを抜いて、爆竹を1本。

それを、V字に絞りを入れることで、収まりが良いよう見事にデザインされた筒先へとセットしたら、着火。

一度、これを上へと向けて、爆竹を筒奥まで滑りこませたら、今度は音を届けたい方向へ向けて「バン!!」

深い谷間には、爆音が響きわたり、じんわりと漂う白煙とともに、立ち込める火薬の臭い。

「怠ってしまう」どころか、「使用したくなる」そんな魅力も立派な性能の一つだと思うのです。

なんだか、すごく宣伝してしまいましたが、本州、ツキノワグマにはオススメできると思います。

ちなみに、ヒグマの場合はちょっと異なるようです。

今年の渓流解禁の少し前のことですが、北海道のアングラーで、「福蝉」でも有名な、D-3カスタムルアーズの福士知之さんと、少し熊の話題になりました。

ご存じの通り、北海道は、ツキノワグマではなく、ヒグマです。

その時のことですが、ヒグマに単発の爆竹は、よろしくないのだと伺いました。

逆に、熊を呼び寄せてしまうというのです。

どういうことかと言うと、鹿撃ちなどの猟師の「おこぼれ」にあずかれると学習しているヤツがいるらしい。

これは、怖いお話です。

だから、北海道なら、“バババババッ!!!”と、連発でやるほうが良いとのことでした。

【蚊取り線香】

こちらも福士さんから教えていただきました。

氏の場合は、「蚊取り線香」らしいのですが、アウトドアショップで見つけたのは、獣の嫌がる臭いもブレンドした防虫用。煙の量も比較的多いといった特徴をもつもので、早速、購入してみました。

(もっと強力なものもあったのですが、そちらは、夜間などの据え置き用途のようでした。)

音だけではなく、今度は臭いで、こちらの存在をアピールすることが目的です。

お話が前後してしまいますが、今回の釣行を終えてみて、実際に使用してみた感想を、少々、記しておきたいと思います。

・持続時間は、僕の場合、「朝から夕まで、めいっぱい」と言うわけではないのですが、だいたい一日で一巻き程度を使用する感じでした。

・人それぞれの好き嫌いはあるとは思いますが、僕的には、決して嫌な臭いではなかったということ。

・煙が目に入らないように、云々の、説明書きがあったのですが、それほど気にはならなかったということ。あっ、これは、腰に取り付けての話です。

・腰から煙が立ちのぼるので、ウェアに臭いが移り、釣行を終えた後の数日間、愛車の室内からもスモーキーな香りが。。

あと、携帯用ケースの内部には、タール状のヤニがかなり付着するので、釣行後は、きちんと清掃する必要がありますが、キレイになっても、臭いは取れず、その後の室内保管は難しい感じでした。(僕の場合はバルコニーに出しましたが、ビニール袋に密閉する等でも良いかもしれません。)

・ツキノワグマの臭覚は犬と同等から数倍ほどで、ヒグマなら10倍はあるとも言われますから、風向きにも影響されるとは思いますが、腰からぶら下げているだけでも、安心感はかなりのものです。

【その他】

撃退スプレー以外にも、熊に接近された場合を想定したアイテムを準備しました。

今回の釣行に際しては、計画時から、かなりビビっていたのがバレてしまいますが、ホント、熊との遭遇って、平常心ではいられなくなってしまうので、万全の体制にすることで、少しでも精神的な余裕を持てるようにすることが目的で、僕なりの工夫が2つ。

普段は本流釣りに使用していて、渓流では滅多に持参しないのですが、こちらは、ウエストポーチタイプのインフレータブルPFD(ライフジャケット)。

取っ手を引っ張ると、“ブワッ”と膨らんで、腰から飛び出すヤツです。

なにも川に飛び込んで逃げようというわけではなく、熊に対し、少しでも自分の体を大きく見せるための目的と、ゆっくりと後ずさりして熊との距離をとろうとする際に、相手の気を引けるように、熊と自分との間に残していく、「置き土産」としての役割です。

(もちろん、純粋にフローターとしての装備はそれ自体、あったほうが良いと言えますが。)

それから、突然に襲われたりして、事前に何も対処できなかった場合などは、それこそ最後の手段としての、選択肢が2つ想像できます。

一つめは、「格闘」。

これを想定して、鉈(なた)を携行しているアングラーもいたりしますが、僕にはちょっと。。という感じがします。

そしてもう一つは、そう、死んだふり。

じっと耐える。

「死んでいる」ことが重要なのではなく、熊を興奮させないように「脅威のない存在」に徹するということだと思いますが、結構、嚙まれたり、ツメで小突かれたりするらしいですね。

ヒグマなら、これはこれで、リスクがありそうな気もするのですが、ツキノワならこっちかな? と、個人的には思っています。

頭やうなじを腕でガードして、うつぶせが良いとのことですが、背中が問題です。

登山者とか、源流遡行のアングラーなど、ザックを背負っていればまだしも、多くの場合、案外、背中は無防備だったりします。

で、僕の場合は、「お弁当箱」でガード。

僕のフィッシングベストは、背中一面が袋状になっていて、簡易ザックのような機能を果たします。

(このようなタイプは多く存在しますね。)

ここにピッタリと収まるような、深さ5センチにも満たない、平たくて大きめのタッパーウェアを入れています。

そして、その中には、おにぎりとか、パンとかを入れるわけです。

(効果のほどは良くわからないですが、タッパーは、食料の臭いを外に漏らさないという意味合いも兼ねています。)

ちなみに今後は、アルミニウムなどの金属板も一緒に入れて強化する予定です。

あくまでも、「念には念を入れて」ですが、だいたいこんな感じです。

秋鱒と逢うために

▲ サイトフィッシング専用として準備した、一軍、「低重心なシンキングミノー」達。

各社のシンキングミノーを水槽でチェックして、僕なりの「作戦」に合致するものだけを選びました。

他にも、おもに、フローティングとサスペンドのミノーをチューンして、シンキングにしています。

▲ 低重心チューンのための、シンカー付きシングルフック

本来は、DUO スピアヘッドリュウキのチューン用で、「D3バランサーシングル」。

▲ 商品構想の発端となった、「ある会話」の中に、たまたま僕もご一緒させていただいていたということもあって、なんだか、すごーく肩入れしてしまっているナイロンライン。バリバスの「トゥイッチマスター マーキング」。

初代トゥイッチマスターも大好きだったのですが、アイディア満載での再登場は嬉しい限りで、ある意味、以前発売されていた “game” にも通じる視認性の良さが特徴の、とても優秀なラインなのです。

魚の鼻先まで、ミノーをシビアにコントロールしながら流下させるためのチョイス!

準備は万全。ガソリンも満タン。仕事も手早く片付けて、さて、いよいよ出発です。

DEY1

9月の中旬。遠征初日。

本当は、月末ぎりぎりの禁漁期直前まで引き伸ばしたいところでしたが、そうそう予定はかみ合わない。

「真夏のような恐ろしい暑さも、ここ数日の雨交じりの天候で、少しは涼しくなるだろうか? 」

その程度の、かなり厳しい季節感です。

東京から車を走らせ、中継地として定めたのは長野県の河川。

この日、このエリアで宿泊してから、翌日に岐阜県入りする予定です。

ブラウントラウトも狙いたかったので、大きめのミノーも用意していたのですが、時間の都合で断念し、秋鱒の姿をもとめて、かねてから気になっていた谷へ下見を兼ねて入ってみることにしました。

この時、すでに時間は午後4時近くになっていて、そのうえ、深い谷と雨天ときたから、あたりはもう、かなり薄暗い状況。

熊が特に活発に活動するのは、朝夕とか、雨天とか、などと聞きます。

だから、魚の気配はまったく感じられないのに、熊の気配のほうは、なんだかとっても、とっても、感じてしまって、あまりの恐ろしさに爆竹をバンバン鳴らします。

結果はと言うと、

逢:なし、遭:なし。です。

DEY2

この日は、少しだけゆっくりめの出発。

野麦峠を超えて、岐阜県入りです。

▲ 野麦峠を岐阜県側へ少しだけ下った、標高1500メートルからの眺望

そして、目的の谷へ。

緑の谷間が涼しげです。

ということで、峠越えの途中にあった集落では、コスモスの花が咲いていたりして、少し秋めいた、そんな気配を感じることもできたのですが、峠を下れば、またも夏の様相であります。

谷は、想像より少し深めで、落差も大きい感じでした。

ほとんど釣りに関する情報がないままに、直感だけで、とうとう、ここまで来てしまいました。

そして、この流域こそが、毎日のように熊の目撃があるらしいというエリアです。

困ったことに、と言うよりも、驚いたことに、入渓ルートと退渓ルートが見つかりません。

どうしてだと思いますか?

なんと、谷が隔離されていたのです。

つまり、小さな集落を中心に周囲の谷が、電気柵とネットで隔てられていた。。

当たり前かもしれないけれど、よっぽど地域の人達のほうが真剣で、遊びモードの僕なんかは、少し申し訳ないような気持ちになりました。

その後、かなり苦労して、何とか一ヶ所だけ退渓可能なポイントを見つけることができて、入渓点はバックウォーターから遡行することに。

このバックウォーターから歩いて、そこへと注ぐ支流こそが、今回のお目当ての河川なのですが、いざ、その合流点を目の当たりにして思ったことは、「やはり、落差が大きく、落ち込みの連続といった渓相で、明らかに、本流筋のほうが秋鱒は遡上していきやすいだろう」ということ。

当然ながら周囲の岩も巨大で、河原はもちろん、川底においても、秋鱒が産卵を意識して、定位しそうな砂礫や小砂利のボトムは、とても少ない印象でした。

このことは別な意味でもちょっと宜しくなくて、もし、熊が歩き回っていたとしても、足跡が残りづらいということが言えます。

加えてもう一つ、ここ数日の、この雨交じりの天候は、決して悪いコンディションではないのだけれど、そのお陰で、すべての岩肌はすでに濡れてしまっているから、このことも熊の気配を察知することを難しくしています。

本流筋がとても気にはなりましたが、やはり、「穴場」というならこちらの支流のような気がしますし、この谷が気になってしかたがなくて、わざわざ下見を兼ねて、東京からやって来たわけで、ここへ来ての心変わりはいけません。

「逆に、少しだけでも開けたエリアがあるようならば、それこそ、そこに秋鱒の姿を見つけることができるかもしれない。」と、頭をもたげた浮気心を振り払い、とりあえず打っていこうと決めました。

早速、アップストリームでテンポよくキャストを繰り返しますが、なんとも「渋い川」です。

釣れるには釣れるのですが、その全てがチビ助のイワナばかり。

それも、案外シビアで、「とうとう岐阜の山岳渓流まで遠征に来たのだ。」というような実感がまるで沸いてきませんでした。

それでも、ハナから先行者の存在を疑うようなモードではなかったというのが実際のところでした。

つまり、、、そういうことです。

エサ釣り師でした。

熊の足跡どころか、先行者にすら、気付くことができなかった。。

なんと、「逢」でも、「遭」でもないですが、ちょっと、これも「遭」に近い状況です。

谷は深い上、事前に決めた退渓点まではというと、あと半分ほどの行程が残されています。

「どうしよう。。」

「こんにちは!」

声をかけてみて良かったです。とてもいいおじさんでした。

(僕もおじさんですが。。)

日帰りで諏訪から来られたとのことだから、僕と同じで野麦峠を越えたのでしょう。

けれど、峠には、途中、大きな木の枝が道を塞いでいて、僕がその枝をどけた訳で、きっと、僕が「退渓点」を探してうろうろしている間に、釣りを始められたのだと思われます。

何度か来たことがあって、「良い思いをしている谷」とのことでしたが、電気柵とネットは最近のことであったのか、その存在は知らずに入渓されたようでした。

「折角、東京から来られたのなら、かわりばんこにやりましょうか!」

ご親切にも、そう言っていただけて、しばらく一緒に楽しいひと時をすごしました。

この川のことや、例の本流筋のことなども、色々と教えてもらうことができました。

イワナは、少しサイズアップしましたが、全体的には、やはり小さめかな?という印象です。

アマゴはどうやら絶対数が少ないようで、なかなかヒットしませんが、出れば型は良さそうで、エサのおじさんは、すでに尺近いのをキープしていました。

ただ残念ながら、ダムからここまで遡上してくるようなヤツは、いないのではないかと、おっしゃっていました。

少し明るく、開けてきたかな?と思ったら、その先にはあらかじめ決めておいた、唯一の退渓点が見えました。

そういう場所だからこそ、「開けている」とも言えますが、僕が一段上の流れを下から静かに覗き込んだ瞬間、なんと、カタに付いていた、尺を明らかに超える、アマゴらしき大物が、猛スピードで上流へと逃げていくのが見えました。

カタの鏡に定位している魚は、警戒心が強いことが多く、こいつが上流側へ逃げてしまうと、だいたい、この段にいる「いい魚」は、しばらく釣れなくなったりします。

おそらく、今日一番の小砂利の平瀬で、やはり、「いるところにはいた」という感じでしたが、それにしても、もの凄い警戒心。

後ろにも目が付いているかのような反応でした。

その後、更にその一段上を釣っていたエサのおじさんに、尺上のアマゴが釣れて、この日の釣りは納竿となりました。

「逢」:なし、「遭」:なし。

でも、「会」もまんざら、悪くない。

僕には、イワナだけだったけれど、満足できる一日です。

やはり、釣り人同士の出会いは、仲良く楽しくが一番です。

さてさて、そうは言うものの、今度は「明日の釣りをどうするか?」が、大問題になってしまった。。

「秋鱒に逢える可能性、熊に遭ってしまう可能性、どちらが高いだろう?」などと言ってはみたものの、結果は、「人」。

「岐阜の山岳渓流への遠征」であれ、結局、一番の可能性は、「逢」でも「遭」でもなかったようです。

この谷は、サイトフィッシングが成立しそうな流れが少ないことにくわえ、エサのおじさんのお話しのように、ランドロックの遡上の可能性は少ないかもしれません。

残念ですが、明日、同じルートで釣りを繰り返しても結果は出ない気がします。

エサのおじさんからは、例の本流筋も大物が出るのだと伺いました。

けれど、この谷にくらべたら、あまりに「あからさま」で、「会」だけが、更に可能性を増していきそうにしか感じられない精神状態。。

「たとえ先行者がいても、静かに待てば、秋鱒はまた出てくる」と聞きます。

でもそれは、先行者が「そこにいる鱒に気付かずにスルーして行った場合」の話でしょうから、楽観はできない気もします。

かと言って、釣り場を変えれば、周囲の地形からして、今度は、標高が下がってしまうから、秋の気配は更に遠のいてしまうことに。。

あれこれ悩んだ末に出した結論は、「地元の釣具屋さんまで車を走らせる」でした。

広く情報を収集すれば、きっと役に立つこともあるはずです。

この日、ショップの店長さんとしばらくお話させていただいて分かったことがあります。

それは、「奥地へ行けば行くほど、人だらけ。」ということ。

要するに、皆、魚が釣りたいのです。

要するに、単に「奥地」というだけでは、すでにそれが「あからさま」なのです。

概略ですが、標高が100メートル下がると、気温は0.6度くらい上がるといいます。

ただ、少しくらい標高が上がっても下がっても、どのみち当初期待していたような「秋」がこの地に訪れているわけでもなく、もう、そこに拘ることにあまり大きな意味はないのかもしれません。

店長さんからは、比較的、人のまばらなエリアを教えていただくことができました。

「明日は、行き当たりばったりでも、少し周辺の流域を見て回って、それから釣り場を決めても遅くない。」

この日は、そんな風に方針だけを決めて、就寝です。

DAY3

明るくなると同時に、ダム湖へと注ぐ河川や、その支流を色々と見て回りますが、水量が乏しかったり、河原まで下りることができそうになかったり、下りられても遡行できそうになかったりと、なかなか思うような流れを見つけることができないまま、時間だけが過ぎていきました。

そして、最後の頼みの綱。次の河川がダメなら、ちょっとお手上げ。そんな状況になっていました。

けれど今度は、車で見て回れるような今日のこれまでの河川とは違って、状況を確認することができません。

地図にあるその川までは、林道をおそらく30分ほど歩かなければならないうえに、具体的な状況さえ分からず、と言うか、行ってはみたものの、そもそも河原まで下りることができるかどうかも分からないから、まさに運任せ、「出たとこ勝負」です。

この時、今秋の遠征釣行の全ての運命がのしかかっていました。

ダメなら往復一時間の散歩道に終わります。

ダム湖を見下ろしながら林道を辿ると、前方に橋が見えて来て、下には、とてもフラットで素直な流れがゆるゆると、湖へと注がれているのが見えました。とともいい雰囲気です。

河原へのルートもすぐに見つけることができて、まずは一安心です。

崖側から下りて、穏やかな流れをザブザブと渡ると、河原へと無事到着。

と、ザブザブとやった、その流れ自体がとてもいい雰囲気だったことに気付いて、何気なくその場から2投ほどキャストをしてみると、なんと、すぐさまイワナがヒット。

まったく無邪気なものです。

▲ インレットのフラットな流れ

霧雨。水温15度。

はたして、この水温で、秋鱒の遡上が始まっているのかどうか、少し心配です。

熊のほうはというと、身を潜ませる場所自体が少ない、とても見通しの良い河川だから、仮にいたとしても、かなり早いタイミングで発見することができそうで、油断さえなければ、安全は保てそうな感じです。

少し釣りをしてみて感じたことがあります。

それは、秋鱒の遡上は、まだこれからでは?

心配は的中してしまったのではないか?ということ。

ベストと思われるようなポイントからも、元気のいいイワナばかりがバンバンと飛び出すわけで、下流から次々と上がつて来る秋鱒たちに、自分の居場所を追われて。。なんて感じは微塵もありません。

それに、もし秋鱒がいたのなら、これだけクリアで浅く、穏やかな流です。すぐに見つけることができたって不思議ではないのです。

こうなると、もう、「どこか一ヶ所、第一級のポイントで、鱒の出現を待ってみよう!」なんてモードには、全然なれず、状況こそ違いますが、昨日と同様、「打ちながら上流を目指す」という行動パターンに落ち着いてしまいました。

そして、いつの間にやら、「イワナ釣り」。。

まぁ、たぶん今回は、これで良しとするしかないでしょう。

せめて、アマゴの一尾も釣りたいところではありましたが、もしこれが、もともと、イワナ目当ての釣りだったのなら、「こんなにいい日もない。」というくらい、久しぶりにたくさん釣ることができました。

▲ 突如出現した大堰堤。今秋の釣りの締めくくり。

▲ 大場所から出た美しいイワナ

ただ残念なことに、この日一番の大物は、まったくサービス精神のない奴で、シャッターを切る前にクネクネ、バシャバシャとやりながら、派手に逃げていきました。

大人しくしてくれていれば、もっと丁寧にリリースしてあげたのに。。 (笑)

もっと季節が進めば、秋鱒はきっと遡上してくるにちがいありません。

「今年は例年になく冷夏で。。」なんていう年であれば、サイト専用チューンのミノー達も出番があるかもしれません。

「逢」:なし。「遭」:なし。

そして、「外道」と呼ぶには、あまりに贅沢すぎる、飛騨の素晴らしいイワナ達、これもまた、『逢』 。

(even)